[친환경 중대형 트럭 5년] (2)전기도, 수소도 성장하는 '글로벌'

글로벌 상용차 시장, 전기·수소 병행 확대

유럽과 한국, 중대형 전기트럭 있고, 없고 차이

장거리 운송에 특화된 수소트럭도 상용화 기반

빠른 친환경 전환 배경엔 정책·규제 동시 작용

지난 5년간 글로벌 상용차 시장은 전기와 수소를 병행한 투-트랙 전략으로 친환경 전환을 본격화했다. 유럽에서는 이미 중대형 전기트럭이 도로를 달리고 있으며, 중대형 수소트럭도 장거리 운송에서 운영 기반을 확보했다. 수소트럭에 ‘올인(All-in)’하고 있는 한국과는 다른 양상이다.

유럽, 미국, 중국 등 상용차 선진국에서는 한국과 비슷한 시기에 디젤트럭에서 배출되는 온실가스(CO2)를 줄이기 위해 전기트럭 개발과 충전 인프라 확충을 우선 추진하며, 장기적으로 수소트럭 보급까지 연결하는 단계적 전략을 구사했다. 그 결과, 현재 전기와 수소 모두 운용 가능한 친환경 상용차 구조를 갖췄다.

유럽과 한국, 벌어지는 전기트럭 격차

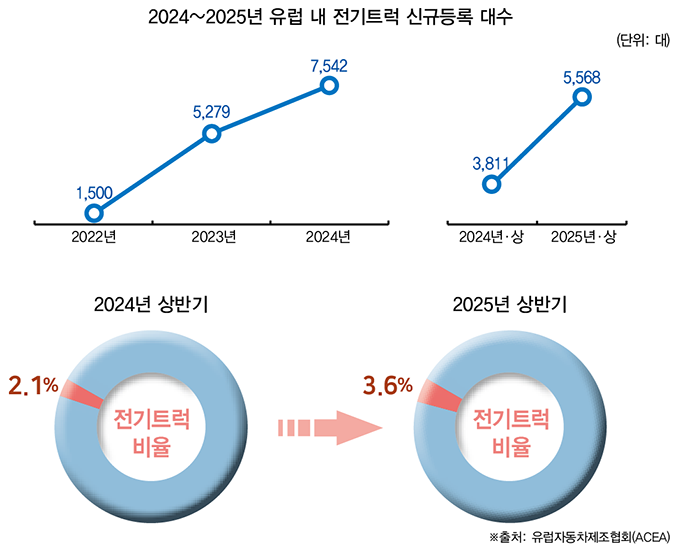

유럽자동차제조협회(ACEA)에 따르면, 2024년 유럽 내 판매대수(신규 등록 기준)는 총 7,542대로 기록됐다. 이는 전년도인 2023년 5,279대보다 42.9% 증가한 실적이다. 중대형 전기트럭 보급이 본격 개시된 시점인 2022년 1,500대와 비교하면 단 3년여 만에 시장 규모가 5배 이상 늘어난 셈이다.

특히, 올 들어서는 상반기까지 총 5,568대 판매되며, 차량총중량 3.5톤 이상 전체 중대형 트럭 시장에서 점유율 3.6% 수준까지 끌어올렸다. 이는 전년 동기 2.1% 대비 1.5%p(포인트) 상승한 수치로, 유럽 내 전기트럭 비중이 시장 내에서 지속 확대되고 있음을 보여주고 있다.

미국과 중국도 글로벌 추세에 맞춰 대규모 전기트럭 양산과 충전 네트워크 구축에 속도를 내고 있다. 특히 중국의 배터리 제조사 쩡위췬(曾毓群) CATL 회장은 “2024년 현재 중대형 전기트럭 판매 비중이 전체 중대형 트럭 비중의 10%를 차지하며, 2028년에는 50%까지 확대될 것”이라고 말했다.

글로벌 상용차 업계에 따르면, 해외 주요국에서 이러한 성장이 가능한 이유는 기업들의 뛰어난 기술력 덕분이다. 볼보트럭의 ‘FH 일렉트릭’은 전기트럭의 단점으로 꼽히던 1회 충전 시 최대 주행거리를 600km까지 늘렸으며, 메르세데스-벤츠트럭의 ‘e악트록스’는 400kW DC 급속 충전으로 30분 만에 20%에서 80%까지 충전이 가능하다. 또한 만트럭의 ‘eTGX’는 모듈식 배터리 구조를 적용해 운행 환경에 맞춰 용량을 선택할 수 있도록 했다. 이런 기술력 덕분에 친환경 상용차 보급 확대되고 있는 양상이다.

“전기 외 수소도 잡는다”…글로벌은 수소로도 도약 준비

유럽과 미국, 중국 모두 당장 친환경 트럭의 연료로서 전기트럭을 도입해 탄소 배출량을 줄이는 동시에, 추후 수소트럭 상용화를 위한 기반을 마련하고 있다.

유럽 상용차 및 수소 관련 단체인 ‘하이드로젠 유럽(Hydrogen Europe)’에 따르면, 2023년 수소트럭의 판매대수는 215대로 집계됐다. 이는 전년도 109대에서 97.2% 증가하며, 유럽 내에서 수소트럭 수요가 증가하고 있는 것으로 나타났다.

특히 독일, 네덜란드, 프랑스 등에서는 수소트럭의 보급이 활발히 이루어지고 있으며, 이러한 국가들은 수소 연료 전지 기반의 상용차 도입을 통해 탄소 배출량을 줄이고 장거리 친환경 운송 체계를 구축하고 있다.

유럽뿐만 아니라 미국과 중국도 수소트럭 개발과 보급을 병행하며 장거리 친환경 운송 체계 구축에 나서고 있다. 특히 중국의 친환경 상용차 제조사 ‘파리존(Farizon Auto)’도 정부 지원을 바탕으로 수소트럭 ‘Xinghan G’을 2025년 3월 600대를 양산하면서 첫 번째 물량인 100대를 인도하기 시작했다.

이처럼 해외 주요국들은 미래 핵심 산업으로 꼽히는 수소트럭을 전기트럭과 함께 도입해 탄소 배출을 줄이는 한편, 장기적으로 수소 기반 상용차 인프라를 확장해 나가고 있다.

정부의 정책·규제 힘입어 전기·수소 병행 구조 완성

이러한 발빠른 친환경 전환의 배경에는 정부 정책과 규제가 함께 작용했다. 구매 보조금과 인프라 구축 지원은 물론, 세제 혜택, 고속도로 통행료 할인, 주차료 감면 등 다양한 인센티브를 제공하고, 무공해 차량이 아니면 진입할 수 없는 구역을 지정하는 규제 등을 통해 운송업체의 전기·수소트럭 도입을 촉진하고 있다.

네덜란드는 ‘지속가능 성장을 위한 에너지 합의’를 통해 2030년부터 화석연료 차량의 신규 판매를 전면 금지할 계획이며, 기후 전환을 촉진하는 ‘SDE++’ 프로그램을 통해 대규모 이산화탄소 감축을 달성하는 기업과 단체에 보조금을 지급하고 있다. 독일은 전기·수소 차량만 특정 도심 진입을 허용하거나, 녹색 스티커를 부착한 차량만 출입하도록 제한하는 제도를 시행하고 있다. 스위스는 총 중량 3.5톤 이상 화물차에 도로세를 부과하지만, 전기·수소트럭은 면제하는 등 친환경 차량 도입을 장려하고 있다.

유럽 국가들에 비해 일찍 상용차 시장을 형성한 중국도 수소 상용차 보급을 위해 적극적인 정책을 추진하고 있다. 한국에너지경제연구원(KEEI)에 따르면, 2024년 말까지 중국의 수소 관련 특별 정책은 560개를 넘어섰다. 또한 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 자료에 따르면, 27개 성·시에서 총 1,264개의 수소 충전소 건설이 목표로 제시되는 등 인프라 확충에도 속도를 내고 있다.

이처럼 강력한 정부의 정책·규제와 기업들의 기술 개발이 맞물리면서, 글로벌 상용차 시장은 단기적으로 전기트럭을 확대하고 장기적으로 수소트럭 보급을 병행하는 구조로 빠르게 전환하고 있다. 결국 해외에서는 전기와 수소가 모두 운용 가능한 친환경 상용차 구조가 자리 잡게 된 것이다.