초기 기술 부족으로 일본 트럭의 외관 도입

저비용으로 생산 가능한 ‘직선’ 디자인 적용

2000년대 들어 브랜드 자체 기술력으로

디자인 독창성과 연비 향상 위해 ‘곡선’ 채택이 대세로

디자인이 곧 브랜드의 성공 전략이 된 시대. 특히 2000년대 후반부터 연비에 대한 관심과 규제가 강화되면서, 글로벌 상용차 제조사들은 단순한 외형을 넘어선 공기역학적 설계와 기능 개선에 집중하고 있다. 대형 트럭은 이제 단순한 ‘생계를 잇기 위한 수단’을 넘어, 제조사의 ‘기술력’과 ‘정체성’을 드러내는 상징으로 진화했다. 그렇다면 한국 도로 위를 달리는 대형 트럭의 외형은 어떻게 변화해왔을까? 현재 국내 도로 위를 달리고 있는 대형 트럭들의 계보를 살펴보며, 디자인이 어떤 과정을 거쳐 진화했는지를 조망해 봤다.

‘각’의 시대_ 내구성과 실용성에 중점

트럭 디자인은 산업 기술과 시대적 요구를 반영하는 ‘거울’이었다. 특히 상용차 제조기술이 부족했던 국내 대형 트럭 시장은 20세기 후반 일본 상용차 제조기술의 영향을 크게 받았다.

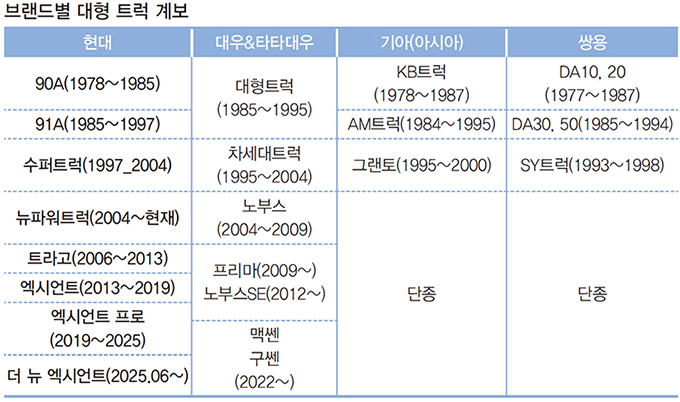

국내 대형 트럭 시장은 1978년 전후로 현대자동차 ‘90A’, 대우 ‘대형트럭’, 기아 ‘KB트럭’, 쌍용 ‘DA10’ 등이 앞다퉈 출시됐는데, 모두 네모(?)난 박스 형태의 차체와 각진 전면부와 헤드램프 등 디자인이 적용된 것이 특징이다.

그렇다면 왜 제조사들은 공통적으로 각진 디자인을 채택하여 적용했을까? 우선, 과거 트럭은 실용성이 가장 중시되는 차량이었다. 이에 따라 화려하고 눈길을 끄는 디자인 대신 단순하고 내구성이 있는 디자인이 선호됐다.

또한 단순한 가공으로 비교적 저렴한 생산 비용의 이유도 한몫했다. 금형 제작과 판금 가공이 곡선형태를 만드는 것보단 단순하여 생산 효율이 높았고, 또한 제작비용과 난이도가 낮아 곡선 대신 직선 형태의 차량이 많아질 수 밖에 없었던 기술적 한계가 있었다.

아울러 당시에는 브랜드의 독자적인 ‘아이덴티티(정체성)’를 드러내기보단 기술 제공사의 설계를 따라 제작하는 것이 일반적이었기에, 외형이 비슷한 트럭들이 다수 생산될 수 밖에 없었다.

‘곡선’의 시대_ 미래지향적 디자인과 연비 중시

하지만 이 같은 디자인도 2000년대를 기점으로 변화의 바람이 불기 시작했다. 해외 시장과의 교류가 활발해지면서 국내 브랜드들이 상용차를 직접 개발할 수 있는 독자적 역량을 갖추게 되었기 때문이다.

이와 더불어 유럽연합 등에서 내연기관의 탄소 배출 감축을 위한 규제가 강화되고, 더 높은 수익을 위해 연비 향상이 중요해지면서 곡선형 디자인이 점차 각광받기 시작했다.

2004년 현대자동차는 ‘뉴 파워트럭’을 통해 각진 디자인에서 벗어난 라운드형 전면부를 선보였고, 이후 ‘엑시언트’는 유럽 상용차에 버금가는 공기역학적 설계로 연비 향상을 실현시켰다.

아울러 이 시기부터 트럭의 디자인은 단순한 연비와 기능을 넘어, 브랜드 고유의 아이덴티티를 보여주는 수단으로 진화했다. 타타대우는 2009년 ‘프리마’와 ‘노부스SE’에 이어, 2022년 출시한 ‘맥센’과 ‘구센’에 이르기까지 자사의 곡선형 캡과 라디에이터 그릴을 적용시켰다.

이처럼 대형 트럭 디자인은 기술력의 발전과 시장의 요구에 따라 끊임없이 진화하고 있어 앞으로는 전동화, 자율주행 등의 기술 변화 속에서 또 어떤 모습으로 변모할지 주목된다.